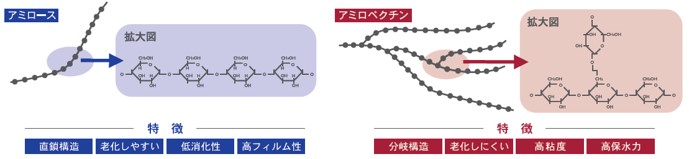

でん粉は6つの炭素分子がピラノース環を作ったグルコースで構成され、単体のグルコースは主として1-4位で、あるいは1-6位で結合します。このアルファ1-4結合が成長すると直線的な重合体を作りしますが、これはアミロースと呼ばれ、その鎖長はグルコースが500~1000個ほどとなります。一方でグルコースはアルファ1-6結合することで分岐を生じます。この場合鎖長はグルコース25~30個ですが、分岐することでアミロースよりも巨大な分子を形成し、アミロペクチンと呼ばれています。

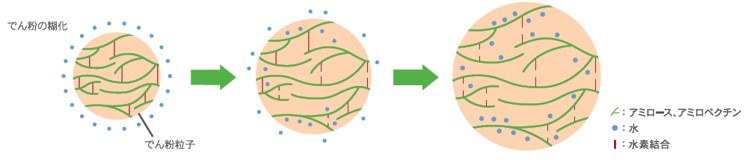

植物の生成するでん粉が重なり合い、さらに隣り合うアミロース、アミロペクチンが水素結合で結びつきながらでん粉の粒子を作ります。この構造が、でん粉が溶解したり崩壊せずに温水を吸収して膨潤する機能を支えています。

でん粉粒は水中で加熱されると、弱い水素結合が切れて水を吸い込み、水和、膨潤します。でん粉粒が膨潤すると、溶液は透明度が上昇して流動性が減少し、粘度が上昇します。これを糊化(アルファ化)と呼びます。

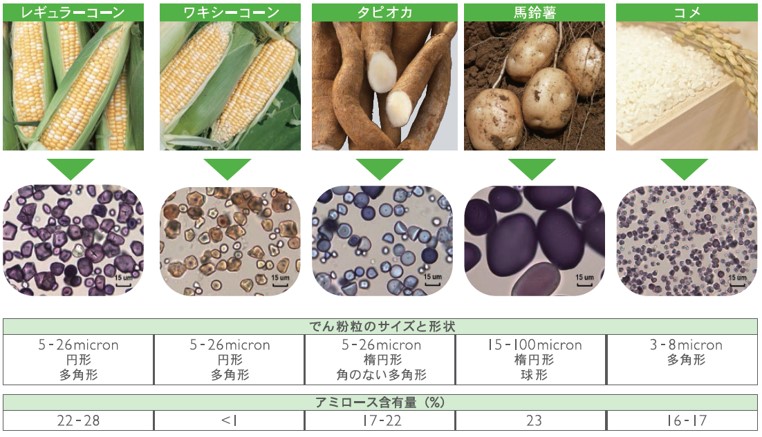

でん粉はアミロースとアミロペクチンの単体または両方で構成されています。その構成比は起源植物によって異なり、糊化後の物性に大きく影響します。

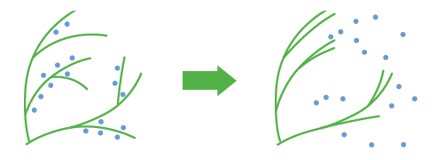

さらに膨潤が続くとでん粉分子はばらばらになって水相に溶出、その後水素結合が復活、再結合し沈殿やゲルを作ることで白濁、離水などが発生します。これを老化とよびます。

一般家庭でも使用されるもっともポピュラーなでん粉の応用です。水溶きしたコーンスターチや片栗粉(多くは馬鈴薯でん粉)を加熱することでソースやたれ、和風あんなどに粘性を与え、口どけと食べやすさを向上させるほか、食品への付着性を向上させることができます。

せんべいなど工業的に生産される食品のほか、家庭での揚げ物などにでん粉を入れることで、さっくりとした軽い食感を創ることができます。口どけなども同時に向上し、おいしさがアップします。

ご質問がございましたらこちらからお問い合わせください。イングレディオンのエキスパートが、折り返しご連絡いたします。